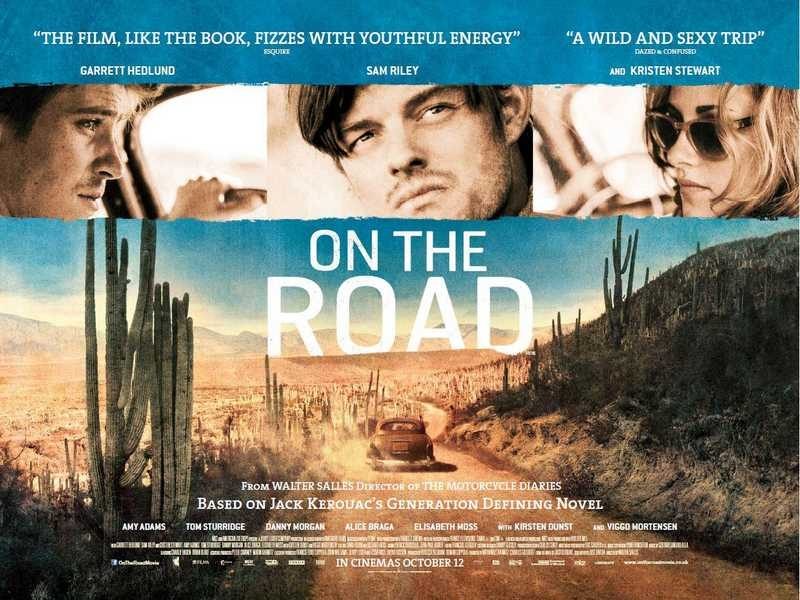

七型人不可自拔的放縱與流浪

文:陳思宏(轉載請註明出處)

這部電影改編自美國作家傑克凱魯亞克的經典鉅作「垮掉的一代」(the Beat Generation),描述二次大戰後,新世代的年輕人,跑遍全美,只為尋求浪漫自由解放的嶄新時代。片中幾個主角的行為,反應出較不健康的性格特質。但如果回想那個時代,在大戰之後,整個環境仍然讓人沒有安全感,很多人要開始重新找尋生命意義。在這樣的環境下,人的性格健康程度較容易處在不健康的狀態。就像孩子如果在不健康的家庭中成長,也容易出現這樣的情況。一方面他們缺乏學習榜樣,另一方面,環境沒有給予他們安全成長的支持。其中的狄恩(Garrett Hedlund飾),有著七型人和親密性本能傾向的特質。(關於本能傾向,請見【只要吃一口就能滿足?】)

只要我要,沒什麼不可以?

影片中的狄恩是個充滿行動力和熱血的人,他無懼地從丹佛到紐澤西,到舊金山,再到紐約,最後又去了墨西哥。他彷彿有用不完的體力和熱情,就像卡蜜爾(Kirsten Dunst飾)說的,「他白天工作,晚上玩樂,不用吃飯,也不用睡覺,以為自己是超人……」感覺上,狄恩的生命就是不停的放縱與嘗試。

七型人也是如此,他們對生活充滿了好奇心,就像是探險家一般,不但要發現新事物,還要親自嘗試。他們不怕得不償失的結果,只怕淡然無味的人生。然而,當七型人毫無節制的追尋新經驗時,就像在揮霍自己的體力、金錢、健康、友情。也許七型人認為「只要我要,沒什麼不可以」,但他們時時要提醒自己,記得檢查一下自己的生活現狀,包括個人的資源,以及身邊的朋友,是否能支持自己的熱血和瘋狂。

令七型人窒息的「痛苦」經驗

薩爾(Sam Riley 飾)和狄恩最後的旅程在墨西哥。當他們再一次瘋狂地沉浸在性、酒精和毒品之後,薩爾不幸得到痢疾。他躺在床上全身發冷、冒汗,狄恩卻跟他說,「我得先走了,兄弟。我得回到正常的生活,我真希望能不要離開……」便撒手離去,留下薩爾一個人病厭厭的在老舊旅館內。這一別,兩人從此各奔東西,他們的情誼也畫上句號。

這是七型人時常遇到的困境,他們越是努力讓自己感到快樂,生活中卻出現越來越多惱人的麻煩。當他們碰到這些狀況時,也會感到難過、失落,但他們不會在這些感覺中停留太久。就像影片中,狄恩在薩爾姐姐的家中跟他說,「我拿著左輪手槍,對著我的腦門,但沒辦法開槍……我不知道自己有什麼毛病,老是幹蠢事,卻以為一切都會過去,現在我精疲力盡了……」他前一秒還在懺悔,下一秒就回到另一個瘋狂的性愛經驗中。七型人在面對痛苦經驗時,就像蜻蜓點水一般,點到為止,因為即使這樣輕微的經驗,也會讓他們感覺到如窒息般的壓迫感。然而,當七型人逃離時,往往也逃離了真實的經驗,也常會傷害到身邊的同伴或親人。只有當七型人願意體驗這樣的感覺時,才能感受到真正完整的喜悅。

無盡的狂歡,卻帶來無盡的失落

薩爾形容狄恩,「他是一個狂熱的人,他狂熱的活著,自由的活著;他燃燒自己的生命,追逐屬於自己的人生;他光是做自己,就足以讓所有人High翻。」狄恩大約有三分之一的生命沉浸在酒精、嗑藥和性愛的歡愉中。當他沈醉在這些快感的同時,他的生活已慢慢產生變化,好友卡爾去追尋自己的人生、瑪莉露(Kristen Stewart飾)回到未婚夫身邊、卡蜜爾將他趕出家門,最終薩爾也與他分開。影片最後狄恩飢寒交迫的出現在紐約街頭時,薩爾只淡淡地向他說「再見,狄恩。」留下狄恩落寞的身影在陰暗的角落。

七型人不懂,為什麼他們那麼積極、樂觀、有活力,那麼努力追求快樂,但總是無法得到滿足。他們會質疑自己不夠努力,所以會參加更多活動、買更多東西,或找尋更多有趣的經驗;也會責怪身邊的人不支持他們,因為彷彿周圍的人都嫉妒他們感到快樂似的。但七型人往往不明白,其實失落都是自己一手造成的。他們為了達到滿足與快樂,而忽略了外在環境的需要,以及自己生理和心理的需求。當七型人沉靜下來,他們會發現一直追尋的喜樂,原來在就在身邊,而且他們還能將這樣的喜樂不斷擴大。

後記

看完這部電影後兩個禮拜,我才決定下一篇文章要寫這部電影,所以與我太太有了以下的對話:

「為什麼現在才決定要寫?這部片裡幾個人的特質不是很明顯嗎?」她知道我要寫後,感到很好奇。

「是啊!但是這部片實在太沈重、太負面了。」

「負面也是人的特質啊?」

「當然,但……就是太沈重了。」說完後,我開始笑,因為我發現自己有點排斥進入他們這樣負面的感覺中,而這就是性格常在生活中不知不覺出現的狀況……