《薩利機長》──當SOP遇上人性需求

文:陳思宏(轉載請註明出處)

「沒人警告我們;沒人說兩具引擎都會失靈;沒人受過這種意外訓練……」

這話出自一位有著四十年優秀飛行經驗的機長口中。薩利機長(Tom Hanks飾)在飛行意外中成功拯救了機上155名乘客的性命。然而,飛安調查小組根據收集到的具體資料,比對飛航應變守則的SOP(標準作業程序),判斷此次狀況應可順利飛回原機場,因此認為機長的迫降應是錯誤判斷,而造成無謂的飛機損壞。

在那最危急的208秒內,機長憑著他四十年的飛行經驗,認定當時的最佳方案就是迫降在哈德遜河上,但飛安調查小組質疑,應變手冊中明確記載了最佳的應對方式,而薩利機長卻沒有採用。機長與調查小組之間的周旋,反映出「標準作業程序」與「人性反應」的磨合。我們也能從中看出,「人的性格」始終是團隊帶領中無法摒除的必要元素。

「標準作業程序」與「人性需求」是二選一的選擇題?

飛安調查小組以相關數據分析相同情境,並請真人機師進行模擬,結果肯定薩利機長的處置方式是錯誤的。正當薩利機長也開始懷疑自己的時候,才猛然想起其中的矛盾之處──模擬機師的反應過於冷靜,完全抹滅當事人面對突發狀況時的緊張、擔心和猶豫。於是,要求進行第二次真人模擬,這次加上了35秒的人性反應時間,沒想到結果大不同,模擬機師竟變成讓全機墜毀的空難駕駛員。

SOP是組織流暢運行的關鍵之一。無論任何工作,幾乎都有專屬的SOP手冊,這是為了提高服務品質、減低錯誤發生率、幫助員工提高職業能力等等。另一方面,SOP的實踐者都是活生生的「人」,都有不同的生理狀態和心理狀態,當這些元素介入時,即使面對完全相同的流程,卻會出現不同的結果。

在企業組織中,人們常容易陷入二擇一的迷思,例如業務的個人風格難以規範,所以不強調標準規範,好讓他們展現個人特質;工廠作業偏向機械式屬性,所以非常強調一致性規範,較易忽略個人狀況和學習能力。然而,這樣二分切割的結果,通常會使組織落入僵化或散漫的極端反應。若想加以整合,就要從標準規範中看見人性需要,並且在人性管理中放入標準規範。

個體與組織團隊的「SOP」

影片中,在真人模擬進行之前,為了讓模擬達到百分之百的成功率,模擬駕駛員練習了十七次才成功做到。而薩利機長費盡洪荒之力,終於讓飛安調查小組默認,調查過程應加入人性反應的考量。薩利機長成功為自己平反,也讓組織有機會重新思考往後的評鑑機制。

SOP不但是作業的程序,也可以反應在個體和團隊上,這正是九型人格所談的「慣性模式」。個體慣性模式會塑造出團隊慣性模式,團隊慣性模式又會產生組織慣性模式。組織團隊的SOP並不容易被看見,因為就如前面所提,SOP是為了幫助流程更加順暢的方式,因此除非遇到特殊事件,大家通常會傾向依照SOP應對處理。

然而,當遇到類似影片中從未發生過的突發事件時,團隊成員是否有能力跳脫SOP的框架?當有人跳脫這個框架時,其他人又是否會欣賞這樣的反應?

我認為要跳脫SOP框架的前提,就是要能夠全然看見組織中個體和團隊的慣性反應。

從個體行為和內在動機中,看見團隊慣性

當我與企業團體談到個體性格時,常聽到像是「我的性格是什麼不重要吧?」「不是本來就這樣嗎?」「我只想知道老闆/員工是什麼性格、要怎麼回應他。」等等偏向「性格無用論」的反應。這是因為,個人為了融入團體,往往會配合團隊的慣性模式。

然而個人的慣性並不會完全消失,慣性模式總會在某些時刻展現出來,例如衝突、長時間相處、危急處理時刻。因此,許多團隊在長期合作之下,時常會出現貌合神離的狀態,或者主管和員工相互採取放棄、不管對方的互動模式。

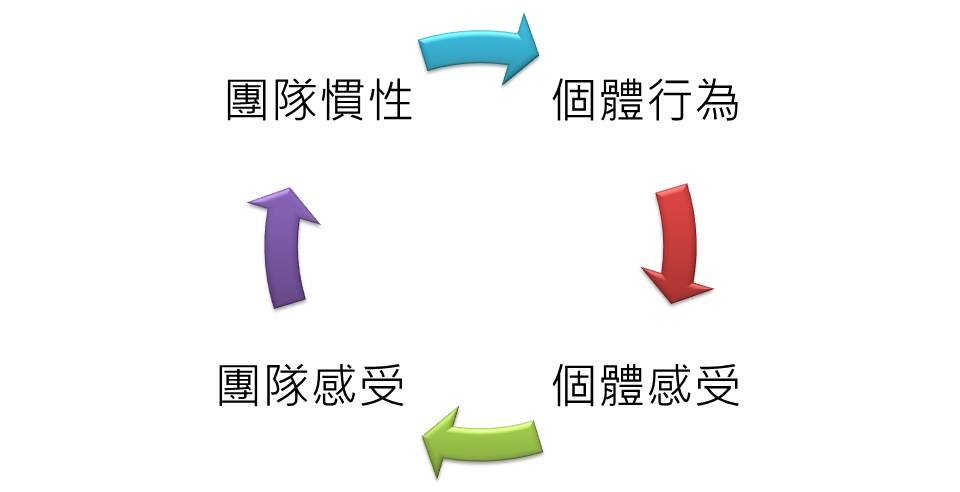

因此,在組織中談性格模式,不能只談「個體行為」,還需要包括另外三個面向:「個體感受」、「團隊感受」、「團隊慣性」。例如二型人的熱情和關注他人感受的特質,在團體中可能會讓人感到溫暖和支持,也可能讓人覺得反感。這樣的特質可能會塑造出像家一樣的氛圍,同時也可能造成彼此對界線的忽略。

許多性格理論只探討人的外在行為,認為透過提醒和適當練習,就可以引導出適當的行為反應。對我而言,缺少內在動機的探討,就像是建立了一套SOP,但不管操作者的人性需求;如果不理解內在動機,我們就缺少了回應突發狀況的調適力。