你的購物車目前是空的!

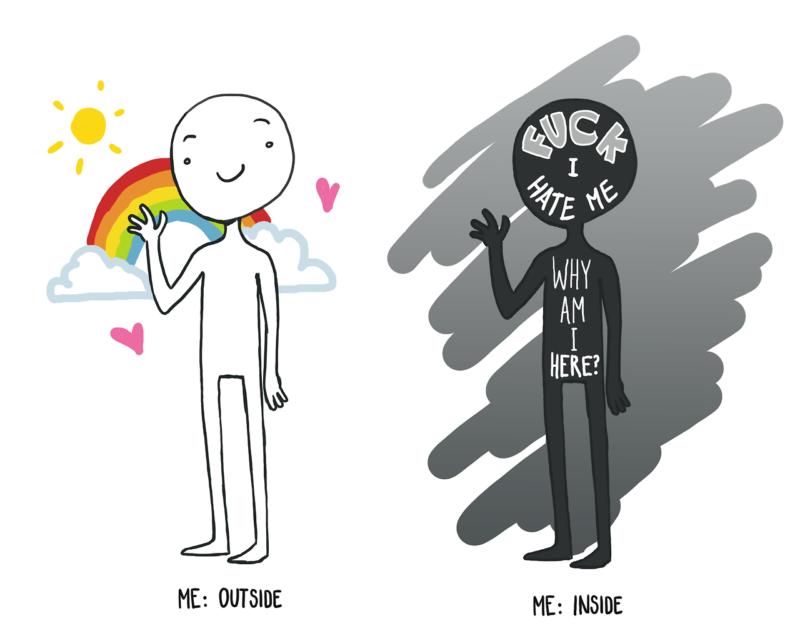

性格的外在行為與內在感受

文:陳思宏(轉載請註明出處)

某次課程開始時,一位面色有點陰沈的學員A,自我介紹說報告檢測出來是「七型」的,並且說自己無法一心多用,一次只能專心做好一件事情。

聽完自我介紹後,我的內心直覺──「報告測錯了,七型人太專心,不能一心多用?不可能吧!」

當我介紹到七型時,A自告奮勇的出來擔任七型人代表。我不禁冒了一陣冷汗,想著等一下該如何收拾殘局。

A談著七型人的特質,像是樂觀、喜歡找樂子、嘗試新事物……,接著開始舉例,他說:「我會嘗試很多東西,例如前陣子花了三天學做香包,做著做著也挺好,還有人跟我買;後來又去學刺繡,學了一陣子,結果也做得挺好的……但是我每次只能做『一件事』。」這時大家已經被他手舞足蹈的表達方式逗得大笑不已。

看到大家很開心的A,接著又說:「那我再多舉個例子,去年突然興致來了,開始玩魔術方塊,我一玩就鑽進去了,連續兩個禮拜一直玩,其他事情都不想做。玩了兩個禮拜,好像也都破解了,覺得玩夠了,然後才放下來,找其他事情做。」

這時,旁邊五型特質的B開口了:「幾年前,我玩了魔術方塊一整年,但都不覺得自己玩很久。他怎麼才玩兩禮拜就覺得很久啊?」他用不可思議的表情看著我。

「是啊!同樣一句『我很專心』,兩人的標準卻是天壤之別。玩一年的不敢說自己玩很久,玩兩個禮拜的反而覺得已經夠久了!這不就是五型人和七型人的差別嗎?」全場再次哄堂大笑。

在辨別他人的性格型態時,我一定會反覆問自己:「真的嗎?有沒有其他面向要考慮?」人有太多不容易被看見的「內在訊息」,隨著教育、文化、家庭、工作的包裝,很多內在訊息都被一層層的包覆著,而且語言很多時候會影響我們的理解。所以我會很小心的再三確認,即使我自己很肯定,我還是會說:「從我所看見、聽到的,我覺得你像是X型態,因為……。」

我相信,無論有多少已知,都要持續保持未知的好奇心,因為人的豐富性,總是能夠出乎我們的意料。